目次

妻は我が子を失った悲しみで心を痛めております

妻は我が子を失った悲しみで、今は実家で心を癒しております。

という水子供養をされた方からお葉書を頂きました。

そして「般若心経の本を、もう一冊いただけないでしょうか?」と。

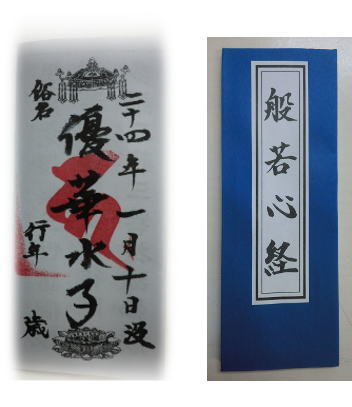

私共がお渡ししているこのお経本には、般若心経だけでなく、解説や「言葉のお守り」、過去帳、霊符が記されています。スマートフォンで読み取れば、お経が流れ、法話も聴く事が出来ます。

心が辛い時、苦しい時、この本が心の支えになるよう願っております。

お母様は、たとえ流産や死産、中絶であっても、自分を責めてしまうものです。「もっと守ってやればよかった」と…。

でも私はいつもこうお伝えしています。

「供養とは、我が子を仏さまに託すこと」

私達が出来るのは、祈る事だけです。忘れるのでは無く、思い続ける事。

お地蔵様に手を合わせ、「どうか我が子を導いて下さい」と祈るだけで良いのです。

その祈りは、きっと届きます。

また、私達のお寺では「つちぼとけ(陶仏)」を作る活動もしています。

悲しみを抱える方のもとへ届けられたその仏様が、今度はラオスの子供達の夢を支える小学校建設へと繋がっています。

「我が子の分まで、幸せに歩むことが最大の供養です」

亡くなった我が子と、いつかまたあの世で会える「倶会一処」その日まで。

今を生きる事、”我が子の分まで精一杯この人生を歩んで行く”

その歩みこそが供養であり、感謝へと変わっていくのだと、私は信じています。

動画全文

妻は我が子を失った悲しみで 心を痛めております

おはようございます 水子供養された方から

お礼のお葉書と般若心経の本を もう1冊分けて頂きたいという お葉書を頂きました

お世話になっております

妻の現在 我が子を失った悲しみで 実家に戻って心を癒しております

もし可能でございましたら

ご戒名を般若心経の本に 書いて頂いたものを もう1冊頂くことが可能でしょうか?

どうぞ宜しくお願いを致します

有難うございました

まず私共ではこのような般若心経の本を これを作らせて頂いております

お寺にお参りの方 また縁のあった方には ご希望の方には差し上げております

ここには般若心経が書かれてございます

また裏は過去帳になっております

そしてここには 言葉のお守りが書かれてございます

元気が無い時、辛い時、苦しい時 そんな時にこの言葉のお守りを見て

元気を出して頂きたい

またQRコードがございます

これはお経を唱える事が出来ない

お経が分からないという方に

インターネットに繋がるお経の本として

携帯でピッとやりますと

着歌ならぬ着お経が流れて参ります

またお経の解説であったり法話であったり

そうして只 般若心経が刻まれているだけではなくて

又この霊符というもの これは皆さんの幸せを願って霊符を書いた

これも慶長18年に書かれた 頼尊大和尚が書かれた霊符です

ですから江戸時代に書かれたものですね

歴代のご住職がこうして書いたものを こうして1つのお守りとして 皆さんに持って頂く

それと共に 宝物にして頂きたいと思っております

私も自分の一族の戒名を こちらに書いて常に持っております

京都のお寺に行ったり 町のお地蔵様に出会った時には 般若心経を唱えると共に

ご先祖のご供養が出来るように 戒名を読み上げられると共に

一緒にこうして歩ませて頂いている

我がを失うという事は 辛い事でございます

これが流産、死産であったとしても お母様はご自分を責められるんですね

もっと守ってやればよかった もっと私が大切にすれば こんな事はなかったのに

私が食事に気をつけ、運動に気をつけ 我が子をもっと守ってやればよかった

また中絶ということになった時には

もっともっと辛い思いがあります

親の意思判断、自分の意思判断によって 我が子を中絶をさせてしまった

我が子は生まれたい生まれたいと きっと願っていたのに

私はそれを止めてしまった

この罪悪感というものは いつまでも忘れる事が出来無いんです

辛い事でございます

でも私はいつもお話をするんです

供養というのは我が子を 仏様に託しましょうね

私達ではもう手の届かない ところに行っている訳です

私達が出来る事は祈る事しかないんです

私は忘れる事ではないと いつもお話をしております

忘れる事ではふっと思い出した時に また悲しみが上がってくる

忘れようと思っても忘れられるものでも無い

反対に水子さんの立場で考えると

自分の存在を 親しか知らない自分の存在を 親は忘れたのか

俺のことを忘れたのかと きっとなると思います

そう思えば私は仏様に託す事ですよ

私共のお寺でなくても お地蔵様に手を合わせ 我が子を導いて下さいと祈る事ですよ

その祈りは必ず届きますし

そして祈りの形として お位牌を作り手を合わす訳です

そのようにされた時に 我が子は仏様に守られて

極楽のお浄土で成仏が出来る

また私達もいずれ亡くなります

亡くなったらあの世で また我が子と出会う事が 出来る訳でございます

それまで我が子の分迄

私達が幸せに歩んで行く事が ひいては我が子への1番の供養である

私は強くそのように信じております

ですからこのお経の本は 生涯大切になさってあげて下さい

そしてここに我が子の戒名だけではなくて

ご先祖様の戒名 おじいちゃん、おばあちゃん ひいおじいちゃん、ひいおばあちゃん

縁のある方々のこの戒名を書いて

どうか我が子もあの世で導いてね と願う事です 祈る事です

その思いは必ず 必ず私は通じると強く思っております

心を癒しておられる 私は静かにご自宅におられる事も 良いかもしれません

しかし我が子の為に出来る事

ご自宅であれば写経も出来ます

又私共のお寺では”つちぼとけ” 陶芸で仏様を作ります

そして陶芸で仏様を作って、作った仏様を 今度また悲しみを抱えた人のところに

それをチャリティーで差し上げます

チャリティーで差し上げて貰った方は

そのチャリティーを 募金箱に入れて頂きます

その募金箱でもって ラオスに小学校を 建立させて頂いております

今度3校目の 小学校建立に目指してやっております

私達が祈りを込めて 願いを込めて作った仏様が

今度はその悲しみの方のもとになり

またひいては ラオスの子供達の 夢と希望に変わっていくんですね

そう思えた時に自分のやってる事が 社会の為に 世の中の為に

そして自分が またそして1つのものに集中をし

そして我が子の供養を出来た時に

私はこの悲しみ苦しみの中から 感謝に変わっていく

我が子のお陰で私達はこうして 我が子の分まで歩ませて頂く

有難いな 有難いな って

私共のお寺には 先日亡くなって20年経ちました

今日はビールをお供えに来ました って言ったご婦人がございました

そうなんですね 亡くなった方も亡くなった我が子を

そのまま愛し続け そして我が子を思い続け

そしてその分我が子の分迄 この世で幸せに歩んで行く

これが私は水子供養であると思います

早速送らせて頂きました

またどうぞお立ち寄り お参り頂ければと思います

有難うございました

|

返信転送

|